Lateinischer Name: Sculptor

Hellster Stern: α Sculptoris (α Scl)

Relative Helligkeit: 4,30 mag

Hipparcos-Katalog: HIP 6759

Sichtbar am Nordhimmel: Oktober bis Dezember (am Horizont)

(Berlin [Germany], 22:00 Uhr MEZ zum 01. eines jeden Monats)

Sichtbar am Südhimmel: Juli bis März

(Sydney [Australien], 22:00 Uhr AEST zum 01. eines jeden Monats)

Fläche: 475 deg² (Platz: 36 von 88)

Rektaszension: 23h 06m 43s bis 1h 45m 50s

Deklination: -39° 22' 21'' bis -24° 48' 14''

Nachbarsternbilder: Walfisch, Wassermann, Südlicher Fisch, Kranich, Phönix, Chemischer Ofen

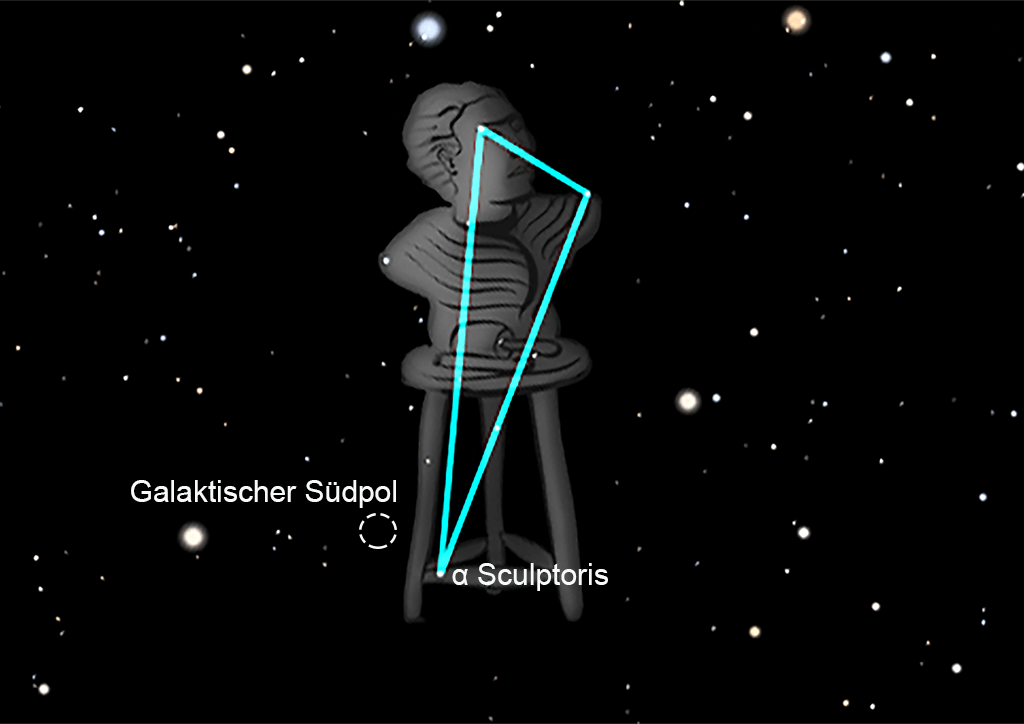

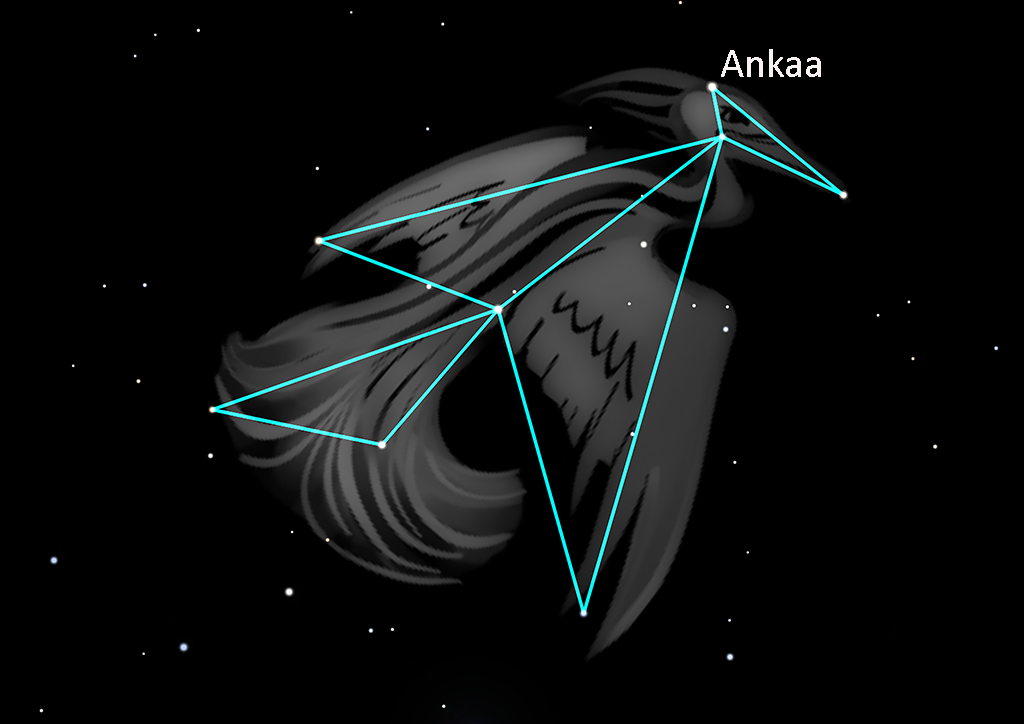

Das Sternbild Bildhauer

Der Bildhauer ist ein Sternbild der südlichen Hemisphäre. Sein hellster Stern ist der α Sculptoris, welcher gerade einmal eine scheinbare Helligkeit von 4,31 mag aufweist. Es befindet sich südlich der Sternbilder Walfisch und Wassermann und beherbergt den galaktischen Südpol, die Drehachse unserer Milchstraße.

Geschichte

Der französische Theologe Nicolas-Louis de Lacaille, der sein Leben der Astronomie, Geodäsie und Mathematik widmete, gilt als Namensgeber von 16 Sternbildern der südlichen Hemisphäre. Im Jahr 1750 reiste er für vier Jahre an das Kap der Guten Hoffnung um u.a. die Sternbilder des Südhimmels zu beobachten. Dabei katalogisierte er fast 10.000 Sterne. Seine 16 neuen Sternbilder benannte Nicolas-Louis de Lacaille meist nach nautischen oder technischen Geräten. So entstanden die Sternbilder Achterdeck des Schiffes, Bildhauer, Chemischer Ofen, Grabstichel, Kiel des Schiffes, Luftpumpe, Maler, Mikroskop, Oktant, Pendeluhr, Schiffskompass, Segel des Schiffes, Tafelberg, Sextant, Winkelmaß und Zirkel. Sein Sternatlas des Südens erschien 1763 unter dem Titel „Coelum Australe Stelliferum“. Allen seinen Sternbildern ist gemein, dass sie aus relativ lichtschwachen Sternen bestehen.

Als Nicolas-Louis de Lacaille den Bildhauer in den Jahren 1751 und 1752 erstmal kartographierte, gab er ihm den Namen „L’Atelier du Sculpteur“ (Bildhauerwerkstatt). Im Laufe der Jahre wurde diese ursprüngliche Bezeichnung jedoch latinisiert und gekürzt. Heute ist das Sternbild unter dem lateinischen Namen Sculptor (Bildhauer) bekannt. Das Sternbild soll einen Marmorkopf in der Werkstatt eines Bildhauers darstellen, welcher sich nebst Schlegel und Meißel auf einer Arbeitsplatte befindet.